Предисловие

По мысли Канта, все эмпирические понятия имеют синтетические происхождение. Точно так же чувства и понятия чистого разума обладают первоначальным синтетическим единством апперцепции. Правда, Кант не смог найти эту синтетическую основу, которая является обязательной и безусловной для чувств, эмпирических понятий и понятий чистого разума. Его трансцендентальная философия стремилась выяснить происхождение знаний, найти начало мышления, но, по мнению Гегеля, не преуспела. Кант тоже это понимал и рассчитывал создать только канон. В данной книге, мы предпринимаем ещё один опыт трансцендентальной философии и, на наш взгляд, предлагаем этот ответ на её самый интересный вопрос – о начале мышления.

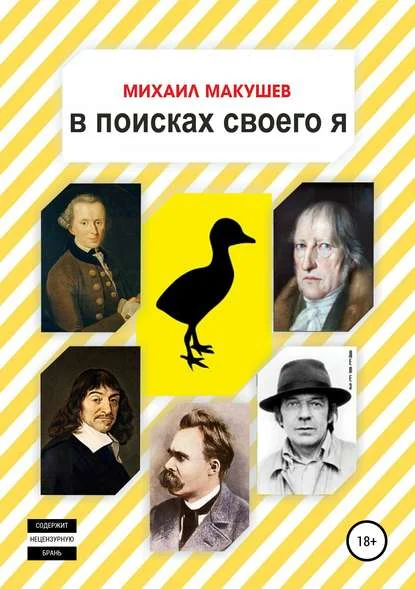

Глава 1 Гадкий утёнок и структура языка

Эпиграф: «Нет устойчивых фактов,

всё течёт, недоступно, удалено

наиболее прочны ещё, пожалуй, наши

мнения».

Ф. Ницше.

Я считал себя Гадким Утёнком примерно до шести с половиной лет. Это мнение стойко держалось с тех пор, как я себя помнил, и изменилось в один день, странный во всех отношениях. В этот день хоронили моего отца… Солнце пряталось за тучи, когда я вышел на улицу. Никаких друзей ещё не было, но за спиной, будто, выросла воздушная стена и помешала вернуться домой. Я пошёл в ту сторону, где мы обычно играли… Только Любка одиноко стояла у своих ворот и печально глядела в даль. Когда я приблизился, глаза у неё наполнились горечью, кажется, она знала…

Я остановился рядом и запрокинул голову, на всякий случай приготовившись сказать про отца, но пока дерзость позволяла мне молчать, Любка была взрослой женщиной. На секунду её лицо стало злым, потом по нему пробежала какая-то вина, и она с неожиданной лестью сама сказала:

– Ты симпатичный мальчик и уже многим нравишься! – Я отнёсся к её словам скептически. Любка слыла пьяницей и проституткой, но некая радость возникла. Я сообразил, что никогда не смотрел на себя с этой стороны. Казалось, Любка и знает. Радость хлынула сильней. Мой скептицизм стал таять, перед мысленным взором засияла голубая, небесная чистота. Солнце в это время выглянуло из-за тучи и ласково согрело кожу. За моей спиной выросли крылья, которые до сих пор со мной.

Я все-таки должен задать себе вопрос, почему в раннем детстве у меня о себе такое впечатление: Гадкий Утёнок? Я был вполне любимым ребёнком. Одна история, оказавшаяся ради меня в семейном предании, позволяет мне судить об этом, не смотря на детское впечатление строго обращения… Баба Марфа однажды рассказала, как заглянула в окно детского садика, куда меня только что сдала. Она увидела, что воспитательница хлещет меня рукой по заднице и по спине одновременно. Я во весь голос ревел после расставания с бабкой. Она вернулась, сообщила воспитательнице всё, что о ней думает, и увела меня домой… Матери было велено искать другой садик.

Мать тоже не забыла эти хлопоты и однажды показала мне садик, куда я сначала ходил, даже сказала, что я был в одной группе с той девочкой, в которую потом влюбился в школе. Такая длинная связь с этой девочкой меня, конечно, впечатлила, но садик я совершенно не помнил.

Я вообще многого не помню… не помню, как делали фотографию, где папа, мама и я. Я смотрю в сторону фотографа, тянусь к маминой груди за защитой. Не помню с ней таких близких отношений… Помню, как мама привела меня в больницу, заискивая, говорила с какой-то полной тётей в белом халате. Та сурово набирала воду в огромную белую ванну. Я никогда таких больших ванн не видел. Потом мама куда-то ушла, сказав: «Стой здесь!». Казалось, всё идёт, как обычно. Я ждал маму и фантазировал о ванне. Казалось, в ней можно бродить по грудь, удобно упираясь ногами в дно. Можно было даже нырять. Я однажды нырял в речке, правда, спина торчала, и течением сносило. В ванне нырять было бы не в пример удобней. Я уже мечтал об этом… Тем временем, все сроки возвращения мамы прошли. Я спросил у тёти, где она, и тётя дала ответ, который меня обескуражил. Мама сегодня вообще не придёт, а мне надо мыться. Кажется, речь шла об этой ванне! Но, говоря со мной, тётя уже выключила воду. Она приказала раздеваться до гола и мыться с мылом. Я даже не возразил против того, чтобы раздеваться до гола, только попросил побольше воды.

– Утонешь, – сказала тётя, уходя в соседнюю комнату.

Дверь в дверном проёме отсутствовала. Я был доступен подглядыванию, но тётя молча дала понять, что смотреть на меня не собирается…

Тёпленькая полоска воды на поверхности быстро остывала и досаждала сыростью. Я втискивался в воду глубже, но дно жгло холодом кожу. Мне ничего не осталось, как мыться, для этой цели тётя выдала новенькое мыло со свежими оттисками. Когда я поворачивал его в ладошках, мыло норовило выскользнуть и больно стукнуть по ноге. Скоро я догадался, как можно меньше им измазаться, смыл синей мыльной водой то, что намазал, и без спроса вылез из ванны. Майка и плавки показались мне тёплыми и ласковыми… Но в этот момент меня мучили ощущения Гадкого Утёнка. Суровый тётин гнев мог обрушиться на мою голову: я плохо помылся. На новеньком мыле сохранились до мельчайших подробностей свежие оттиски…

Тётя молча согласилась с моим одеванием, даже не взглянула на мыло и повела меня по коридору. В маленьком кабинете, куда мы пришли, сидела белая маленькая тётя, которая властно отпустила полную тётю. И та покинула меня, как оказалось, навсегда в жизни. Маленькая тётя была со мной ласкова и сразу вызвала доверие. Мне, правда, показалось, что совсем не обязательно брать у меня кровь из вены, но никакие разумные доводы в голову не лезли. Я с ужасом смотрел, как шприц толщиной с мою руку медленно забирает кровь из вены. На руке шевелись невидимые волосики, я чувствовал их движение, но волосиков не видел. Ещё помню свои мысли по этому поводу: «Укол мне делали одному и ни за что». В последний раз уколы ставили всей детсадовской группе, ещё мазали пальцы чёрной краской и прикладывали к холодной, гладкой доске, но это было не больно… После процедуры меня вела по коридору уже третья тётя в белом халате.

Две тёти в длинных, цветных халатах шли нам навстречу. У одной тёти халат распахивался до пояса, демонстрируя длинную, ночную рубашку, вся она была всклоченная, ещё сверкнула на меня огромными зубами и голову, зачем-то, поворачивала, проходя мимо. Поворачивая за угол коридора, я заметил, что она вообще стоит на месте, смотрит нам вслед горящими глазами…

Из-за поворота послышались догоняющие шаги, и раздался нелепый возглас: «Это мой сын!». Я вынужденно обернулся, потому что рядом не было других мальчиков и вообще детей. Растрёпанная тётя стояла рядом… Её губы непрерывно двигались, открывая все огромные зубы сразу. Тётя хотела быть ласковой и заискивающе наклонилась ко мне. Зрачки расползлись по радужной оболочке. В них тускло блестело и колыхалось какое-то пламя. Я увидел близко незнакомое, старое лицо, недоумевая, собрался, сказать, что у меня есть мама, но осёкся. Мама только что ушла, ничего мне не сказав. Самому мне никогда не приходило в голову, что можно иметь другую маму… вместе с мамой исчез папа, все родственники тоже исчезли друг за другом. Дольше всех держалась бабка, но стала прозрачной… Прежняя мама была молода, красива, все зубы сразу не показывала, носила аккуратные платья. Все сравнения были в её пользу. Я остро пожалел, что больше никогда её не увижу. Тётя протянула ко мне руки: «Иди к маме!». – Руки оказались возле моих рёбер. Я дёрнулся от них, уже готовый хныкать и врать, что у меня есть мама. Подруга тёти, которая давно стояла рядом и сосредоточенно смотрела на нас, вдруг схватила тётю за локоть и стала от меня оттаскивать… Тётя забилась и заборолась, стала рваться ко мне с силой, которую стоило применить на секунду раньше… На помощь подруге бросилась белая тётя, что вела меня по коридору. Вдвоём они оттащили новую маму на безопасное от меня расстояние… Скоро я оказался в палате. Дверь в коридор не запиралась. Моя кровать стояла рядом с дверью. Новая «мама» могла появиться в любой момент…

Ночь я провёл тревожно. Она не появилась, но утром в коридоре раздался сдавленный крик, будто, во время какой-то борьбы. Кажется, он принадлежал зубастой тёте. Больше крик не послышался, но зато мне мерещилось каждый день, что тётя входит в палату. Дверь медленно открывалась. Она стояла на пороге, плотоядно глядя на меня и пряча за губами большие зубы, после короткой борьбы мне приходил какой-то конец…

Кроме меня в палате было ещё два человека: сухой старичок в пижаме, всё время читавший журналы, и пузатый дядька со следами банок на спине. Оба соседа мной не интересовались, но старичок вызывал у меня больше доверия. Я решил поговорит с ним: тема разговора была – опасность для нас обоих. Пока я пытался сказать какие-то членораздельные слова, старичок молча косился на меня с подушки, потом продолжил читать. Я не нашёл в его лице союзника.

Как-то утром дверь в палату открылась. Моё сердце ушло в пятки, но вошла приветливая, молодая сестра в белом халате. Скоро спина пузатого покрылась банками. Я отважился спросить у приветливой сестры про зубастую тётю. Кажется, мне опять плохо удалось объяснить, что имею в виду. Мои хриплые слова были бессвязны и скоро оборвались. Но сестра поняла, ничего не уточняя, кратко сказала: «Сумасшедшую увезли». Почему-то, её слова не успокоили меня. Когда мысли о зубастой тёте нападали, я прятался под кроватью. Лежать там было твёрдо и совершенно бесполезно, я был виден с любого места в палате, по крайней мере, обозревал сам её пространство до потолка. Со стороны казалось, что я просто играю…

Отец снял меня с этой кичи. В один из унылых дней, который, казалось, никогда не кончится, через окно послышался его голос, громко звавший меня по имени. Не веря ушам, я влез на подоконник этого открытого окна. Под ним, действительно, стоял отец. Я даже не поздоровался с ним; морщась от улыбки, сразу сказал, что хочу домой. Отец протянул руки: – Прыгай!».

Я спрыгнул на руки, не веря, так и остался для скорости во время этого марша. Мы покинули больницу, по моему представлению, без всякого спроса. В самом начале пути я попробовал рассказать отцу про зубастую тётю. Он не вник, кажется, думал о своём. Тогда, затаив дыхание, я спросил про маму. Он дал машинальный ответ: «Она ждёт дома». Кажется, мама у меня была та же самая, но я побоялся уточнять. Когда мы дошли до знакомого перекрёстка, в моей голове посветлело. Я почувствовал, что возвращаюсь домой. Больница оторвалась… Но лицо зубастой тёти долгие годы врезалось в память. Я его узнавал у бабки за зелёным частоколом палисадника, что наблюдала, как я возвращаюсь из школы или иду в школу, а однажды узнал у жены. Она вдруг вздумала мне петь какую-то песню, глядя прямо в глаза и двигая губами по зубам. Я и раньше замечал, что она похожа на ту сумасшедшую, а одна её родственница была просто вылитой копией.

К сожалению, эти воспоминания не дают ответа на вопрос, откуда взялся Гадкий Утёнок. Он уже есть: проявил себя, когда я без спроса вылез из ванны.

Может, обратиться к воспоминаниям более ранним и отрывочным?

На мне майка и нет штанов. Ложка уже стучит о дно чашки. Я сижу за большим кухонным столом, ем сырые яйца с хлебом:

– Хочу ещё! – крикнуть получилось отчётливо, но всё равно интересно: поняли меня или нет. Обычно я слышу в ответ одни вопросы… На этот раз мама не переспрашивает, но говорит совсем не то, что я ожидал:

– Надо просить бабушку. Это бабушкины яйца!

– Надо просить бабушку! – виновато вторит ей отец.

Моя радость по поводу внятной речи стала остывать: «Кому я кричал?!». Бабушка сидит рядом на кровати, она уже встала и готова к действию, но сомневается: «Можно ли мне яйца?».

Мой аппетит впервые не встречает у неё одобрения. Я понял, что она сказала. Меня охватывает недоумение… Кажется, мне отдельно придётся просить бабушку. Я что-то мычу. От сознательных усилий слова исчезают из головы. Слушая себя со стороны, я сам себя не понимаю. Демонстрируя своё разорение, бабушка и лезет в подпол. Опять появляются два яйца. Я начинаю есть, но вкуснейшие яйца превратились в скользкое месиво…

Что это за чудной разговор был? Я не могу поверить, что бабушке жалко для меня яйца. Они навалены горой в глубокой чашке в подполе… Смысл этого разговора сейчас позволяет восстановить семейное предание.

Мать как-то рассказала, что я раздавил доской бабкиных цыплят. Ещё удивленно переспрашивала: «Ты что, совсем ничего не помнишь?». Я не помнил, но потом, будто, нафантазировал, как с интересом тянусь к жёлтеньким цыпляткам, облокотился на доску, что была мне по пояс. Когда доска медленно со мной упала и была поднята, под ней оказалось несколько замерших цыплят. От себя они ничем не отличались, вины я не чувствовал.

Видимо, мамина очередь была следить за мной. Бабка взяла с неё деньги за цыплят, и, я думаю, в том разговоре мать проявляла фронду.

Ей, действительно, удалось вбить клин в моё единство с бабкой. Кажется, с того момента я стал различать себя и бабку… Ещё припоминаю, как бабка пугает меня даже смотреть в сторону тоненьких, беленьких кур, что гуляют со мной во дворе. Она, почему-то, называет их цыплятами. Эти куры меня совсем не интересуют, а я – их. Запрет довольно неудобный. Кажется, я должен отводить глаза от каждой и бежать в другую сторону. Двор слишком ограничен для этого. Может, мне вообще стоять лицом к стенке?..

Я почти дотянулся до сознания проснуться, но раньше, чем это случилось, почувствовал себя в тёплой луже, а скоро стал осознавать в остывающей сырости и встал на ноги в кроватке. Оказалось, что баба Марфа уже не спит. Она спустила меня на пол, сняла мокрую майку и стала перестелить кровать… В кухне трещит печка. Я выбегаю посмотреть, как падают красные угольки в поддувало.

Вообще-то, мне запрещено лезть к печке, чтобы парировать возможные возражения, я сел на корточки подальше от заслонок. В поддувало только что выпал даже не уголёк, а маленький огонёк… Тамарка лежит на бабушкиной кровати под одеялом, никогда её там не видел. Вдруг она говорит обиженным голосом:

– Как не стыдно! Писька торчит.

Писька из меня всегда торчит, что такое Тамарка выдумала? Я и без того не уверен в своих действиях… Правда, сейчас я покрыт только кожей, но и майка не скрывала письку. Почему Тамарка никогда не обижалась? Мне в голову не приходило стыдиться… Я пробую представить стыд. Какая-то сырость в области живота представляется…

Кажется, в это время мне предписано стыдиться ссаться в кровать, и это – предписание, интонационное. Я искренне сотрудничаю с Тамаркиной интонацией, видимо, после этого стал в курсе, что меня не должны видеть голым: это – стыдно. В больнице в моём сознании это уже есть. Кажется, восприимчивость к смыслу интонации формирует моё сознание и связь с окружающими…

Еще один эпизод. Мы с Тамаркой ужинаем за маленьким кухонным столом. Я громко объявляю, что хочу какать, похвала обеспечена. Я молодец.

Бабка не похвалила, но соглашается: – Беги на горшок! – Бегу. Штанов на мне нет. Горшок – в двух метрах у печки, накрыт крышкой, но, кажется, не хватит времени с ней возиться. Я быстренько сажусь на пол, какаю рядом с горшком, кожа осталась чистой, мне радостно. Я – молодец!

Опять Тамарка обиженно хихикает: – Мы едим! – Она опять меня не одобряет. Бабка смотрит на всё молча, тоже не сказала, что я – молодец.

Какое-то сомнение в своих действиях у меня возникло, но это сомнение не дотягивается до терзаний Гадкого Утёнка. На самом деле, Тамарка никогда меня не смущала. Видимо, дело в её интонациях. Она ещё не взрослая, ей семнадцать лет, но я об этом не знаю… Вот, как бабке удалось сделать так, что я не могу потрогать духовку, не преодолев себя? Запрет никак не ограничен рамками времени, когда можно трогать, а когда нельзя, а ручка у духовки нагревается в последнюю очередь… Сначала она совсем не горячая. Вообще-то, бабка запретила трогать все заслонки, но я обжигался только о духовку… Когда она ещё совсем не горячая, я тоже могу прикоснуться к ней, только переломив себя, а летом, когда печка стояла нетопленной долгое время, трогал и другие заслонки. Их холод проникал в кожу пальцев, как ожог. Это было какое-то интонационное внушение…

Бабка уходила куда-то с Тамаркой, хотела взять меня с собой, но передумала, была поглощена предстоящим делом. Я был оставлен родителям.

Скоро матери тоже потребовалось куда-то уйти. Вопрос взять меня с собой даже не стоял, как виноватая, она говорила отцу от двери, что быстро вернётся. Всё интересное в этот день проходило мимо меня… Папа сидел на табуретке в кухне. Когда мама ушла, между нами повисло угрюмое молчание.

Я решил проявить инициативу в разговоре и сказал: – Хочу писить! Ведро стояло у печкой, я умел им пользоваться. Папа взорвался: – Ну, что тебе кепку подставить?! – Другой эпизод общения с отцом: мы сидим на корточках во дворе. Он нарисовал палочкой на песке ракету и решил мне доказать, что ракета летит, не как самолёт. На земле нарисован и самолёт с крыльями. Я заинтригован самолётом, бескрылая ракета рядом с ним совершенно не кажется мне неинтересной. Папа объясняет: «У неё отрывается первая ступень, она летит на второй, потом отрывается вторая ступень, она летит на третьей… Понял!?». Мысленно я уже полетел на самолёте, но как-то боязно вернуть папу к разговору о нём. Мне хочется понять, как крылья помогают ему лететь, но нужно понять, как летит ракета… Мне представилась бабкина изба, которая летит в небе. Ступенька отрывается от крыльца… Я всё равно не понимаю, как это помогает избе лететь. Вторая ступенька тоже отрывается. Изба летит только в моей фантазии… Третьей ступеньки у крыльца не было, я всё равно сказал папе, что понял, как летит ракета… Нет, папа не вызывает у меня никаких ощущений Гадкого Утёнка. Я, скорее, чувствую себя в опасности… Когда я в последний раз видел бабкину избу, летевшую в небе и терявшую ступени от крыльца, она была затонувшей в земле. Только кончик крыши торчал, как нос корабля…

Когда отца уже не было на свете, баба Марфа сказала, что отец был уважительным сыном. Её называл всегда «мама», никогда: «мать». Однажды сильно на неё разозлился, но всё равно выговорил правильно. Это – система уважения. Разумеется, речь идет об уважении к мнениям старших. Сами старшие на равных боролись за свои мнения… Семейное предание сохранило мне историю, как дед требовал денег на водку у бабки, пристрастился на фронте. Бабка уходила из избы ночевать к соседке, чтобы не давать ему денег и не трепать себе нервы, к утру дед остывал.

Соседка, к которой она уходила, имела такого же мужа… и стала моей второй бабкой. Думаю, что бабка и присмотрела мою мать во время таких ночёвок. Мать была младше отца на шесть лет, говорила, что к нему относилась, как к соседу: «У него были свои взрослые девки».

Баба Нюра рассказывала, как баба Марфа пришла свататься: «Уведёт без свадьбы, кошку из-под стола выманить нечем!». На это баба Нюра ответила достойно: «Так не уведёт, пусть сначала распишется в загсе, а свадьба мне твоя не нужна!». Так что меня придумали бабки, заключили между собой компромиссное соглашение и оказали влияние на детей. Оба деда к этому времени уже умерли. Это было бабье царство…

После загса мать ночевала дома, отец уговорил жить её вместе только через неделю. «Чёрт знает, что такое!». Может, я произвольно толкую факты, но такое «сватовство» имело для меня страннейшие последствия. Я не был ни на одной свадьбе в своей жизни, а катализатором для этой странности послужила тётя Вера – старшая сестра матери. Она вдруг не захотела, чтобы я был на свадьбе её дочери. Мне – тринадцать или четырнадцать лет. Моё сознание, видимо, нужно тренировать. У бабы Нюры «с Верой» даже спор вышел на эту тему. Когда я услышал, что не попаду на свадьбу, на которую признаться честно и не собирался, то почувствовал облегчение. Это было вообще новостью для меня, что я должен куда-то ехать, участвовать в каких-то взрослых делах своей двоюродной сестры. Когда в брак вступали другие братья и сёстры, я жил далеко от дома. Моё отсутствие на свадьбах стало традицией, но первое вино в своей жизни я выпил на свадьбе… Это была свадьба старшего брата моего друга. В её последний день уже без жениха и невесты мать посадила за стол совсем молоденьких: нас набралось человек пять или семь. Я поднёс вино к губам, будто яд и выпил, но не умер. Потом выпили по второй. Когда я встал на ноги, все души моей излучины пронзило вино «Агдам». Потом мы брали его в магазине, оно стало, почему-то, пошлый.

Кошка, которую «из-под стола выманить нечем», тоже заслуживает внимания. По словам Тамары, она пропадала целый год. Её долго искала именно Тамара; кошка была красивая: чёрная шерсть, белые кончики лапок, ушек и хвоста, на груди белая бабочка. И вот через год, когда дома у всех разболелась голова, Тамаре стало казаться, что кошка мяукает на улице. Бабка сказала деду: – Отведи ты её к доктору! Что ей всё время кажется! – И тут баба Нюра стала им стучать в окно с улицы: – Ваша кошка нашлась! – Она увидела её через окно, выходившее в бабкин двор. Кошка разбегалась и прыгала на дверь, громко мяукая. Когда баба Нюра зашла в избу, то почувствовала угар.

Мой отец в это время служил в армии, тёти Вали не было дома. Её попросили прикрыть заслонку, когда она убегала на танцы, торопясь, она сильно двинула её. На моей памяти тётя Валя с нами уже не жила. Она вышла замуж. Младшее поколение между собой тоже боролось за мнения. Мой отец мог дать подзатыльник тёте Вале… а зимой, когда дверной проём сенок заносило снегом, белая плёнка иногда набивалась до самых верхних углов. Казалось, что выхода нет. Мой папа хитростью выманивал Тамару из тёпленькой постели – посмотреть, что там собака во дворе наделала – и выкидывал её на улицу через дверь «прочистить проход». Хищная шутка заставляла Тамару визжать, но небрежное отношение к младшенькой всё равно чувствуется. В нужном случае Тамара тоже давала отпор. За неё заступался дед. Она шантажировала этим и папу, и тётю Валю.

Где же Гадкий Утёнок?

Мы с матерью идём в гости. Она не разрешает снять колючую шапку и расстегнуть тесное пальто. Я услышал в голосе непреклонную интонацию. Под пальто ещё костюм с начёсом. Его бы одного хватило для такой погоды… шапка прокалывает голову до самого черепа. Я передвигаю ноги и чувствую себя Гадким Утёнком, но оставляю намерение плакать. Мы отошли от дома на квартал, идти ещё целых три. Дома с бабкой было комфортно… но мама ласково привязалась: «Пойдём, да пойдём…». Домой бы вернуться! Я не имею права расстегнуть пальто, снять шапку, не контролирую пределы собственного тела, моя «воля к власти» ущемлена. Я запомнил этот случай, потому что тогда не заплакал.

В гостях меня раздевают, но я, по-прежнему, Гадкий Утёнок. Скоро меня снова оденут и выведут на крыльцо сфотографировать. На фотографии стоит дата. Мне, соответственно, два года, даже не три… Фотограф что-то заподозрил, во второй раз вывел меня уже без пальто и шапки. На этом снимке я прикоснулся ладошками к животу. Это – жест готовности оставаться таким, но выражение лица на снимках почти не отличается… Я уже умею скрывать свои чувства. А колючая шапка долго никуда не могла деться. Когда я учился в институте, то ходил в ней на лыжах. Она по-прежнему колола голову…

Иногда, когда мне совсем не хотелось плакать, мать тревожно говорила: «Опять ты будешь уросить?». Я обещал не «уросить», проявляя заботу о ней, но своих таких многочисленных слёз, о которых она говорит, не помню. Видимо, они снимали мне стресс и забывались. К сожалению, я не замечал, что контролирую ими мать. А в тех гостях мы бывали не раз: и всё время я чувствовал себя Гадким Утёнком. Однажды в этих гостях я принуждённо бегал с другими детьми во дворе… Меня и дочек хозяев отправили погулять. Во дворе двухэтажного дома жило много детей, но я не делал попыток с кем-то познакомиться, молча бежал, потом останавливался, это была симуляция игры… Скоро мне захотелось в сортир. Он белел в углу двора, но, казалось, в спину будут смотреть огромные глаза, если я туда побегу. Глупо больших глаз бояться и самому себя выдавать, но ничего не могу с собой поделать. Одна дочка хозяев, которой я больше доверяю, меня проводила. Внутри сортира – острый запах хлорки. Я глянул в глубокую, вонючую яму и серьёзно испугался: в ней кишели белые черви. Сюда следовало идти с мамой, но было уже поздно думать об этом… Маринка деликатно предлагает подержать меня, но я не могу позволить себе с ней такие отношения. Она мне нравится, хотя учится в школе дольше, чем я живу. После того, как я закрылся в туалете, мысль сложиться в неустойчивом равновесии над глубокой ямой с червями у меня вызывает всё равно ужас. Я выбираю не самый приличный способ действий, какаю на пол, не покидая сортира. Это можно было бы сделать и на улице, но тогда я бы светил всеми голыми частями тела при множестве народа… Через некоторое время во дворе поднимается тихих переполох. Какой-то парень ходит и задает вопросы. Я убежал за ограду и смотрю через частокол. Парень подходит к дочкам хозяев, в принципе, можно удрать и домой. Я помню дорогу: всё время прямо, пока не увижу дом, мама потом сама придёт. Кажется, Маринка не выдает. Я испытываю колебания убежать. Мы с мамой раньше так никогда не делали… Светка показывает на меня головой. Парень подходит. Я «честно» отвечаю на его вопрос: «Нет, я не какал на пол в уборной». В этот момент Гадкий Утенок распускает во мне все свои лепестки…

Кажется, я поймал его за руку! Он связан с враньём: надо только расширить понятие… Когда я иду в гости и не плачу, не стягиваю с головы шапку, я тоже вру. На самом деле, так жить нельзя! Вообще, когда мать тянет меня за руку, мне нужно в обратную сторону. Я был Гадким Утёнком и на новогоднем утреннике. Когда мать сняла с меня пальто и верхние штаны, оказался навеки опозорен. Это произошло на глазах у девочки в лёгкой, белой обуви, в таком же лёгком, белом платье и с сияющей короной на голове, в которую я сразу же безнадёжно влюбился. Она была, как светлый ангел, и смотрела своими прозрачными, большими, голубыми глазами, как раздевают меня, а мать в это время безжалостно разоблачила голую полоску тела между моими короткими штанами и чулками. Я согласился на эти чулки, потому что думал: мы снимем их, когда придём, и сделаем это незаметно. Это был жуткий компромисс с моей стороны – иметь их даже под одеждой…

Мать обещала, что снимет с меня чулки, но повела себя вероломно: «Оставайся в чулках!». – Утренник превратился в пытку. Я чувствовал себя неприлично голым из-за белой полоски тела между чулками и короткими штанами. Мне хотелось забиться в угол, стать незаметным, невидимым и плакать. Как плакать в углах больших, голых комнат, чтобы было незаметно? Поэтому я вёл себя «нормально», только прятался в толпе детей, чтобы не встречаться глазами с той девочкой, уходил за ёлку от той части зала, где, по моим расчётам, была она.

Бесконечно униженный чулками, я был ещё и сфотографирован матерью, мой позор растягивался навеки, это была последняя капля. Я наотрез хотел отказаться от фотографирования, но мог настаивать на своём, только плача. Этим бы я привлёк к себе всеобщее внимание в чулках.

Я помню, что жёстко сгорал перед фотографом: нет несчастней меня существа на свете, но, к своему удивлению, на снимке вижу доверчивые детские глаза. Грудь доверчиво подаётся вперёд, даже кривая улыбка на лице. Я – маленький и нежный – и едва ли не веселюсь! Даже открытая полоска ног между штанами и чулками не портит этого малыша. Светло-жёлтая рубаха, крест-накрест опоясанная лямками штанов, и её кроткие рукава, свисающие до локтей, тоже своей бесформенностью доставляла мне острое чувство, но сейчас, глядя на этот снимок, мне кажется, что всё нормально. Я бы мог не прятаться за ёлкой, бегать где-то рядом с девочкой в сверкающей короне и встречаться глазами. На мне бы болталась жёлтая рубаха, зажатая лямками. Это я мог терпеть. Только не должно было быть чулок… Я мог сказать девочке что-нибудь. Это был бы фантастический флирт.

На ёлке было несколько «снежинок». Одна, хоть и не та, попала на мой снимок. Соски под платьицем, мягкости на ногах, чёрные волосы под белой короной – вот кому хотелось сфотографироваться.

Чаще всего мне приходится «врать», что всё нормально, когда я с мамой иду в детский садик. Я хочу носить шарф под пальто, как взрослые, но это невозможно доказать матери, даже невозможно доказать, что узел сзади совсем не теплее. Он завязан так, что мне не доступен, и всякий раз в детский сад шагает Гадкий Утёнок? Откуда взялась эта система терпения? Почему на фотографии, где папа, мама и я, – я испуганно тянусь к маминой груди и ничего ещё не умею «терпеть», а на снимке, где мне всего два года, я уже – Гадкий Утёнок? Что определило меня за промежуток времени, который не может быть длинным?

Мама ласково уговаривает пойти с ней на улицу. Её аргумент: на улице тепло и легко дышится, но мне и в избе легко дышится. По вынужденному поводу я ещё плохо подбираю слова. Их трудно измышлять для отказа, тем более, что мамина ласковость требует какого-то соответствия. Я поддаюсь на уговоры… Мама натягивает на меня тяжёлое пальто, валенки, шапку, шарф завязывает сзади… Я оказываюсь в солнечный мартовский денёк во дворе, который завален сплошным сугробом, по которому тянется тропинка в огород… Воздух всё равно холодно касается щёк, никакой он не тёплый. Я могу пойти по тропинке, больше всё равно идти некуда, но всё, что требует движений, вызывает у меня апатию. В демисезонном, лёгком пальто мама отбрасывает маленькой штыковой лопатой снег от сенок. Вместо шали у неё на голове – платок. Она смотрит на меня и всё время улыбается.

Я вижу единственный выход из положения и говорю: «Возьми меня на ручки!». – Моё лицо будет рядом с её лицом. Так теплее, и не таким тяжёлым покажется пальто. Тоненькое лицо мамы, как на фотографии, смотрит на меня с недоумением. Она отказывается. Я сразу же понимаю, что просить бесполезно, замираю на тропинке. Но щёки от холода не спрячешь. Мои отношения с мамой замерзают на этом весеннем ветерке…

Однажды мы с Петькой поиграли как-то не так. Был тёплый майский денёк, я гонялся за Петькой во дворе детского сада, он убегал и хихикал. Мы совсем не понимали, что нам говорит воспитательница. Она была новая, но угрозу в её словах я заметил. Спокойным тоном воспитательница пообещала всё рассказать матери. Я даже не понял, что она расскажет, интонацию по верхнему, спокойному тону «считал». Мы ровным счётом ничего и не делали, только радовались жизни… Воспитательница, зачем-то, сдержала слово. По дороге домой мать стала талдычить мне то же самое.

То, что нам вменялось, было неправдой: не было у нас намерений. Я надеялся, что мать это понимает, не хотел объяснять пустяки и совсем не оправдывался: слушал её с досадой и без страха. Тогда мать несколько раз объявила, что не будет молчать. Она всё расскажет отцу. Я опять не понял, что она расскажет? Отец всё время выпадал из моделируемой мной ситуации. Он не наказывал меня. Я даже не представлял, что он может мне сделать. Но дома могли слушать пустые выдумки про меня бабка и Тамара. Мне этого не хотелось. Где им ещё быть, если не дома… баба Марфа меня не наказывала, я мельком подумал о Тамаре. Это было вообще смешно. Тем не менее, по словам матери выходило, что дома меня ждёт злейшая опасность. В очередной раз она сказала, что не будет молчать. Я уже отчаялся объяснять ей, что этого не надо делать, слёзы хлынули из меня: «Не рассказывай!».

Я немедленно оценил эти слёзы, добавил к ним нужную интонацию: «Видишь, я раскаялся!». Моё отчаяние немедленно стало расчётливым. Интересно, что в тот раз я не чувствовал себя Гадким Утёнком. Внутренне я остался наглым и циничным. Эти слёзы я, почему-то, запомнил.

Каким-то детским голосом мать стала говорить, что она и так всё время молчит. А мне всё сходит с рук, но эта клевета уже звучала, как жалоба. В её голосе изменилась интонация… Я немедленно успокоился. Слёзы, которые я запомнил, не снимали мне стресс. Его и не было. Какая-то внутренняя активность была в тот момент, по сути, тоже стрессовая, но что-то тут тонко запутано… Кажется, я врал матери, но не врал себе. Когда я чувствую себя Гадким Утёнком, то, видимо, вру себе. Колючую шапку нельзя терпеть, а я иду и запутываю себя, выношу колючки. Я всегда мог что-то делать и быть более активным: не говорить с парнем, например, удрать дальше по дороге, вообще уйти домой…

Зато теперь, задним числом, я понял, о чём у матери шла речь: в её семейных разговорах стало больше молчания.

Как-то к нам в гости пришла крёстная отца – тётя Таня. Она любила выпить, и отец с ней выпил. Мне запомнилось, как тётя Таня сидит в кухне за столом, за которым бабка готовит, обстановка – самая неофициальная. Вдруг разговор сделался каким-то напряжённым, тётя Таня оборачивается к кому-то у себя за спиной, отвечает со сжатыми губами. Отца где-то нет. Бабка сидит рядом на кровати, оборачиваться так к бабке не было бы нужды у тёти Тани. Видимо, за спиной у неё моя мать выражает претензии по поводу спаивания мужа. Моё внимание в тот момент направлено на тётю Таню, я не помню матери. Кажется, всё-таки она там стояла.

Скоро тётя Таня исчезает из гостей, а вернувшийся в избу отец вдруг сделался пьяным, разъярённо ломает стол в комнате. Верхняя доска, которую он оторвал, покрылась мелкими, щучьими зубьями гвоздей. Там, где он его крушит, вспыхнул, будто, электрический свет, несётся визг гвоздей вместе с ярчайшей руганью… Мы с матерью спешно покидаем избу.

Баба Нюра постелила нам толстый, мягкий матрас на полу. Возможно, это была перина. По крайней мере, мне понравилось на этом матрасе спать. Сумрак и тишина тоже понравились, я выражаю мысль жить здесь. Мать молчит в ответ. Баба Нюра тоже не поддержала разговор… Когда за окном засерел свет, ставень от стука неприятно задребезжал. Баба Нюра уверена, что это пришёл отец. Я, почему-то, думаю, что он не мог прийти. Мы от него убежали, больше не будем видеться. К моему удивлению, мать выходит на стук, бубнит с кем-то на крыльце…

Через некоторое время я водворён в избу. Матери где-то нет… Отец чинит стол, бабка качает на него головой, папа не огрызается, свесил свою голову… Я тоже качаю на него головой, одновременно про себя изумляясь, что он умеет делать столы.

Если бабка в схватках с дедом возвращалась в избу победительницей, то мать вернулась проигравшей. Не смотря на извинения, принесённые отцом, ей в дальнейшем пришлось «фильтровать базар», и наступило «молчание». Когда отец строил дом, она предлагала сделать разрыв между избой и новым домом, но её никто не слушал. В результате по документам получилась пристройка, после смерти отца мы жили в ней с матерью, но официально она принадлежала бабе Марфе. Благодаря этому мать получила сначала комнату, а через несколько лет квартиру. Так её «молчание» оказалось судьбоносным. А толчком «к судьбе» послужила крёстная отца, любившая выпить.

Крёстные вообще почитались в родне отца. Баба Марфа многократно мне подчёркивала, что Тамара – моя крёстная, дядя Толя – крёстный. На самом деле, у меня даже три крёстных. В церковь ходила ещё одна моя тётя. Они с Тамарой были соседки и подружки. Мои молоденькие тётки делили обязанности, держали меня по очереди на руках, а брат матери – дядя Толя –нёс меня в церковь, поход, почему-то, возглавляла баба Нюра, а не баба Марфа, настоявшая на крещении… Когда дом был построен, крёстная отца выступила с речью, её слушал я и кто-то ещё… Тётя Таня рассказала, что перед тем, как селиться в новом доме, туда нужно запустить на ночь собаку, кошку и петуха, не кормленных три дня. Если к утру сдохнет петух, жить в доме можно. Если сдохнет кошка или собака, жить, кажется, было нельзя, в доме будет покойник… Выслушав её, я не понял, почему животные не могут выжить все сразу, и представить себе, что в новом доме не жить, тоже не смог… Отец погиб почти сразу, как расставили вещи, поехал в командировку на уборку урожая… Перед отъездом он видел сон, как упал с моста в реку с машиной. Так и случилось. Когда его привезли домой, мать сказала, чтобы я ночевал у бабы Марфы. Самой бабы Марфы где-то не было, я спал один на её широкой кровати и прекрасно выспался, утром по приказу матери пошёл в наш дом. Баба Марфа сидела у гроба… Этот гроб смутил меня. Почему отец лежал не на кровати? Я ощутил что-то серьёзное, но с закрытыми глазами он от себя ничем не отличался. Я, на всякий случай, поинтересовался у бабы Марфы, когда он встанет. Её морщинки стали мокрыми: «Он не встанет». На следующий вопрос она ответила после длинной паузы, по её словам, его было бесполезно щекотить. Я не поверил, но развивать тему не стал. Я проявил осторожность, хотя не боялся говорить с бабой Марфой на любые темы. Она сидела у гроба какая-то одинокая и несчастная. Я побыл с ней немного и пошёл на улицу, где встретил Любку…

Самыми весёлыми в тот день были музыканты в нашем дворе. С ними там стало тесно, нас, оказывается, знало много народу. Некоторое время отца несли по улице, потом повезли на машине. Я ехал со всеми в автобусе. Помню, как баба Марфа рыдала в открытую могилу, стоя на коленях. Рядом голосили тётки отца. Наверное, не было на свете таких печальных похорон… Позже тётки отца зачастили к нам, гладили меня по головке и называли сироткой. Это слово мне не понравилось. Я отверг его, как программу: с тех пор тётки отца стали для меня какими-то неприятными знакомыми, и на всю жизнь наше знакомство осталось поверхностным.

Видимо, система уважения досталась бабке в наследство. Я сужу об этом по её семейному преданию… Что-то много сестёр было у бабки. Ещё было у них девятнадцать коров, двенадцать лошадей, тьма овец, и что-то не считано… «Работали всей семьёй, никого не нанимали», – сказала бабка. Я запомнил, но мысли у меня тогда разбежались. Мой прадед был кулаком: то ли мне – пионеру – стыдно стало, то ли наоборот… Чтобы дочери не убегали на гулянье к парням, отец запирал их на ночь то ли в овине, то ли в амбаре. Одна из них – Дунька – подставляла к стене этой тюрьмы оглоблю и то ли вылазила из овина, то ли перелазила через овин… Бабка сказала: «Отец бы её убил, если б узнал!». Выцветшие глаза зажглись на морщинистом лице. Я заподозрил, что она сама хотела убегать на гулянье к парням, но, казалось, всё было так давно, что не имело смысла и спрашивать, ещё, казалось, что бабка что-то не договаривает про Дуньку… Потом она сама родила такую же «Дуньку», только её звали тётя Валя…

Хоть и не убегала бабка из овина, но тоже была не промах. У какого-то жениха закапали слёзы «возле налоя». Имя этого жениха бабка произносила сладко: «Ванюшка». Он был сначала бабкин жених; дело разладилось у них из-за какого-то простенького разговорца. Казалось, в результате слов этого разговорца можно только крепче обняться. Бабка припоминала самые мирные интонации, но как-то складывалось впечатление, что она сама и виновата… После их ссоры родители решили женить Ванюшку. Венчание шло в церкви. Церковь в словах бабки всплыла вместо загса. По её словам, туда набилась вся деревня. Сама бабка сидела дома, но какая-то красивая, толстогубая подруга в красных бусах пришла и стала уговаривать: «Пойдём Марфуня, посмотрим свадьбу!», – Бабка сначала не хотела, но подруга пела и пела. И бабка пошла, сквозь толпу протиснулась первый ряд. Поп в это время водил молодых вокруг «налоя». У жениха закапали слёзы. Сестра жениха бросилась бабке на шею и заголосила: «Марфуня, что же ты наделала!».

Я представил, как моя морщинистая бабка проходит в первый ряд сквозь жиденькую толпу, какую я всегда видел в церкви… На меня это никакого впечатления не произвело. Ванюшку всё равно было жалко.

Потом я немного одумался. Его существование даже вызвало у меня досаду. Он мог стать бабкиным мужем, у них были бы другие дети. Моего отца уже не было, без тёти Вали можно было обойтись, но Тамара ничего не говорила, не улыбаясь, Тамару было жалко. Моё существование тоже стояло под вопросом. Я подозрительно покосился на бабку:

– А где был дед?

Дед был из другой деревни. Бабка его никогда не видела. Её сосватал какой-то старик, который слыл колдуном, остановил возле курятника (я сообразил, что это не тот курятник, который я знаю), дёрнул за косу «до трёх раз»: «Пойдёшь за Михаила?». Припоминая свой ответ, бабка выпучила глаза, как шестнадцатилетняя: «Понравится, так пойду!».

Вдруг бабка обратила внимание на меня: «А ведь ты не будешь ко мне на могилки ходить». Я удивился. Казалось, такая наша жизнь никогда не кончится, всё-таки решил не противоречить так сложно:

– Буду ходить!

– Нет, не будешь…

Бабка оказалась права. Я не был на её похоронах, жил в другом городе, «на могилках» был тоже считанные разы, если Тамара не отведёт, не найду.

На самом деле, это бабка, а не Любка, первой сказала, что я пригожий, но тогда информация шла в контексте, и я пропустил её мимо ушей.

Сначала бабка тащила меня за руку через дорогу, чтобы я поиграл с соседской девчонкой, а сама хотела посидеть с её бабкой на солнышке. Я упирался от стыда. На следующий день уже сам тянул бабку за руку через дорогу, и она решила охладить мой любовный пыл: «Людка старей тебя на год, у неё рот, как куриная гузка, а ты – мальчик пригожий». Эти слова были направлены против моего желания играть с Людкой, и я пропустил их мимо ушей.

Кстати, в детстве Людка была миленькой девочкой. Верхняя толстая губка её даже украшала, и мать Людки – симпатичная женщина, бабка –красивая, увядшая старуха. Моя бабка в курсе про толстые губы: подруга в красных бусах у неё – красивая. Почему прогноз о Людке оказался точным? Я встретил взрослую Людку: лиловое лицо покрыто прыщами или угрями, верхняя толстая губа подчёркивает сжатость нижней, запирающей лицо на замок. Умела бабка «вспоминать» будущее. Я догадываюсь, как она могла предвидеть «могилки». Это для меня просто грядки, а для неё «могилки» имели смысл. Невнимательность при жизни – невнимательность после смерти. Прозорливость по поводу могилок можно переоценить. Но как предвидеть Людку?

В то же самое время я сам сделал что-то подобное однажды. Первого сентября после линейки мы набивали коридор школы тесным строем: в этой публичности Хлеба громко и демонстративно попросил у технички закурить. Я понял, как он будет жить, как именно для него всё кончится, это каким-то образом было в интонации его голоса… Хлеба был умней меня, он обладал профессиональной выдержкой при игре в карты, сравнивая себя с ним, я всегда испытывал комплекс неполноценности, но свернуть с прямой линии воспринятого мной смысла его жизни он не смог. Представление этого пути было тоже за пределами моего опыта, но каким-то простым образом в него входило… Ещё фантастичней был случай, когда я, лежа на бабкиной кровати и роясь в памяти, не нашёл эпизодов, где я взрослый. Это был непорядок. Я совершил усилие на собой и вспомнил себя взрослым: увидел, как вылажу из автобуса в клетчатой красной рубахе, раздражённый давкой. Это было в самой дальней точке известного мне на тот момент мира. Бабка туда возила пару раз. Мы выходили на узкую обочину и шли по какой-то грязи в гости к тётке отца.

Моя детская грудь в общественном транспорте всегда находилась на уровне поясов, мне никогда не было тесно ни в какой давке, не было у меня опыта такого раздражения. Когда я вылез на асфальтовый широкий тротуар, детей рядом нет, чтобы сравнить с ними свои размеры, а взрослые где-то далеко. Таких широких тротуаров, как дорога, я в своей жизни ещё не видел. Выбравшись из автобуса, я двинулся в ту сторону, куда шёл автобус. Будто, мне и пойти больше некуда. Это меня встревожило. Автобус шёл в сторону заводов. Я показался себе работягой и глянул на свои ладони. Линии на них не были пропитаны мазутом, казались белыми, но воздух, которым я дышал, будто, содержал густую пыль и нестерпимо резал лёгкие. Я осмотрелся: в видении воздух был прозрачным, небо – чистым и голубеньким до самого горизонта, но, почему-то, я мог дышать только верхушками лёгких: остро чувствовался недостаток кислорода… Воздух избы рядом со мной был темнее и казался грязнее, но им я только что дышал совершенно легко, а в видении – только с резью в лёгких и только короткими вдохами. Предо мной встал выбор, чем дышать, воздухом избы или тем, что в видении? Тут меня осенило, что я не помню себя взрослым, потому что никогда им не был.

Я перестал косить глазами в картинку, выбрал дышать воздухом избы. Моё дыхание опять сделалось незаметным и лёгким… Потом почти всю жизнь я прожил рядом с тем местом, где «вылез» из автобуса. Там – широкий асфальтовый тротуар, но такие автобусы, как вид транспорта, исчезли. Все автобусы стали другими уже два или три раза. Так что фантазия о себе взрослом использовала детский опыт. В моём паспорте вклеена фотография, где я в клетчатой рубахе… Паспорт с фотографией в костюмчике я потерял, сфотографировался кое-как, спешно получая новый. Клетчатая рубаха, хоть и не красная, но красная была до неё, тётя Валя подарила. Рубаха подошла мне, как вторая кожа, я износил её до дыр, потом сам купил вторую вдогонку, но продлить удовольствие не удалось. Она была, скорее, зелёная, жёсткая, как джинсы, с клёпками вместо пуговиц, настолько же мне посторонняя, насколько первая была личной. На паспорте, кстати, я выгляжу как работяга… Видение использовало известные мне элементы настоящего, где я миленький, как использовало известный мне автобус, но кое-что было из будущего.

Как-то дома появилась азбука с отличнейшими картинками, я много раз рассматривал их. Мы жили уже в новом доме среди не распределившихся по местам вещей, но без отца. Мать тянула с первым занятием. Я подтолкнул её.

Мы начали изучать азбуку, почему-то, не с первой страницы, а с той, где в деревянной клетке сидели два зайчика. Рядом была нарисована такая же клетка, где сидел один зайчик. Второй был нарисован за клеткой. Мама стала меня учить: «В клетке сидят два кролика. Один убежал. Что нужно сделать?». Я даже не стал выяснять, почему это кролики, а не зайчики, мне хотелось поощрить маму быстрым ответом: «Нужно его поймать и посадить обратно!». Мама, почему-то, опускает руки: «Тебя рано учить…». Я не понимаю, в чём дело? Оказывается, нужно было от двух отнять один… Услышав это, я был в недоумении: это никак не вязалось с обучением чему-то неизвестному.

Последовательный счёт до десяти кто-то рассказал мне без мамы. Помнится, мы стояли с этим кем-то постарше меня в ограде. После десяти всё повторялось самым прозрачным образом. Так что считать я мог, пока не надоест. Ещё до всякого счёта мне известно, что восемнадцать копеек больше, чем шестнадцать копеек, на две копейки… Как бывшая колхозница, бабка получала пособие за потерю кормильца и из «пензии», если говорила о ней, строго упоминала все свои копейки: двадцать семь рублей и 29 копеек. Никаким своим богатством бабка не брезговала, она даже слыла скупой, но в её скупости была одна прореха: если я сопровождал её в магазин, где она покупала кирпич хлеба за 16 копеек, то по своей инициативе она брала мне ромовую бабу за 18 копеек. Я заметил, что маленькая ромовая баба стоит, как бы, много денег, спросил у неё: она подтвердила, что больше на две копейки.

Ромовая баба начинала быть вкусной снизу, я и начинал есть её снизу, но, добравшись до сухого верха, тоже съедал. Скоро я полюбил ромовые бабы.

Самым большим сокровищем в то время у меня были 85 копеек. Я копил деньги, чтобы купить себе конфет. Мне совсем не нравились самые дешёвые конфеты за один рубль, но это был нижний порог цен. И копить нужно было ещё долго. Накопленные деньги хранились у крыльца под железякой, на которой лежала тряпка, чтобы вытирать ноги… Однажды я нашёл в траве стёртый большой пятак, сбегал в свою сокровищницу и снова побежал искать, но денег в траве больше не было. Я вернулся сосчитать то, что уже накопил, хоть и так помнил… но под железякой денег не оказалось. Их серебристая горсть только что лежала здесь. Я бы утерпел плакать, но всё случилось так быстро… Мой громкий рёв привлёк внимание матери. Мне пришлось ей рассказать про деньги. Она вдруг сообщила, что нашла их.

Моё сознание немного просветлело. Кажется, только моя тайна пострадала. Мать, зачем-то, подняла железяку, когда мыла крыльцо. Недавно бабка жаловалась, что потеряла какие-то деньги. Мать отдала их ей. Мои слёзы вернули всё на место, но желание копить деньги пропало. Я истратил восемьдесят пять копеек, наверное, на ромовые бабы, а самостоятельная покупка конфет осталась недосягаемой мечтой, но дядя Толя, который был крёстным (вообще-то у меня три дяди Толи), вдруг попросил проводить его однажды до трамвая. Я принял за чистую монету этот первый предлог в своей жизни. По дороге дядя Толя стал рассказывать про человека, который копил деньги… накопил много, но потом умер, не успев их истратить. Явно концовка истории имела назидательный характер. Я понял, что мать гонит волну, но пример мне не подходил: умирать я не собирался. Деньги копить, кстати, тоже, но об этом было скучно рассказывать.

– Зачем тебе деньги? – прямо спросил дядя Толя. Вопрос был довольно нелепый.

Я не стал вдаваться в абстрактную сторону дела, дал краткий ответ, что хочу купить конфет. Дядя Толя нашёл проблему пустяковой, вытащил из кармана сорок копеек и протянул мне с неожиданными словами: «Иди, купи себе конфет каких-нибудь хороших!», – как раз в это время мы проходили мимо магазина на Пятом. Я понял, что проводы до трамвая прерываются, с сожалением посмотрел на деньги. Они были неплохие. Не понимая, почему он сам не знает, и, вынужденно отказываясь от денег, я сказал про рубль за самые дешёвые. Услышав меня, он удивлённо перебил: «Да ты не умеешь покупать! Зачем тебе килограмм?! (Я начал что-то понимать). Купи себе сто грамм! Пойдём!». В магазине он сам купил дорогих конфет, и продавщица безропотно отвесила их достаточно много на сорок копеек. С тех пор я умею покупать не только ромовые бабы. Крёстный отец сыграл свою роль в расширении моих возможностей.

Крёстные матери тоже сделают это, но будут орудиями более дальнего прицела… Несколько раз бабка выговаривала тёте Вале, что Серёжка у неё не крещённый. Бедная тётя Валя, как она хотела этого, когда было поздно, когда уже не крестят мёртвых.

Дядя Толя Лузин однажды заметил моё существование. Он казался особенно злым по сравнению с собой обычным, но, как на грех, нуждался в помощнике. Бабка что-то не спешила меня спасать… Она была с Лузиным всегда не согласна. Тамара тоже не проронила ни слова. Я смирился…

Когда я мысленно выбирал себе «любимого дядю», вопрос о рейтинге Лузина вообще не стоял, сразу двинулся в самый конец списка и прочно там укрепился. Первое место тогда держал дядя Ваня, правда, я оговаривал с собой, что это не из-за меркантильных соображений. Дядя Ваня был мужем тёти Веры и всякий раз, когда меня видел, дарил железный рубль с Лениным или солдатом-Освободителем. Эти рубли возникали у него из кармана, как ненужные вещицы, в конце концов, дядя Ваня поразил мне воображение. Кажется, это началось после истории с накоплением мной денег, но я тогда связи не заметил, сама тётя Вера сделала такой же жест, как дядя Толя, но без всяких выдумок проводить её до трамвая, пригласила сходить с ней на Пятый и купила мне шоколадку. По дороге назад ещё удивлялась, что я ем шоколад без смака, как картошку. Они себе вообразили, что я завишу от сладкого. По идее, на шоколадке всё должно было закончиться, но не закончилось для дяди Вани. Я же был сироткой. Во время семейных праздников сиротка крутился во дворе бабы Нюры возле взрослых, оказывался возле всех, в том числе, и возле дяди Вани…

Итак, Лузин схватил деталь мотоцикла, которую я раньше никогда не видел, с намерением её разобрать вместе со мной. Это был какой-то якорь.

– Все хотят газовать, – ругал меня Лузин, – никто не хочет копаться в моторе! – Это была неправда. Я никогда не хотел газовать. Он сам доводил свой мотоцикл регулярным газованием до пронзительного визга во дворе. Слова отражали какую-то реальность, но меня она не касались. Система уважения не позволяла мне возмущённо перебить Лузина. Я оглянулся на бабку: Она слушала Лузина с каким-то одобрением. Тамара тоже слушала… Они, казалось, держали в голове какую-то мысль… Вообще-то, мнение о Лузине у нас у всех было одинаковым. Он слыл бешеным пьяницей и не только газовал своим мотоциклом во дворе, но и носился на нём под сто сорок по городу. Моей матери случилось однажды прокатиться с ним. Она запоминали на всю жизнь свой ужас. Валерка Спирин тоже запомнил… Но мнение о Лузине я черпал, главным образом, из мнений бабки. Он не сходил у неё с языка. Всё в этих мнениях было понятным: не понятно только, зачем терпеть этого Лузина?

К счастью, он не стал проверять, хватит ли у меня сил открутить винты на якоре, сам открутил, резко бросая на табуретку и вставляя в процесс обучения мат, который касался, скорее, винтов. Всё остальное с якорем он тоже проделал сам. Я добросовестно пытался вникнуть в смысл якоря, но не вник… Он, к счастью, и не проверял. Скоро ему пришло в голову бросить на табуретке разобранный якорь. Мы пошли во двор газовать. Я ждал, когда всё кончится, но мне пришлось держать ручку газа и время от времени я получал удовольствие оттого, что мотоцикл визжит по моей воле. Наконец, тётя Эля стала ругаться на нас в окно, выходившее в бабкин двор. Мы могли разбудить спящую Гальку – мою двоюродную сестру. Я перестал газовать и смылся… К моему удивлению, Лузин не смотря на вечную готовность совершить какой-нибудь вредный поступок, не стал раздувать скандал. Мотор в ограде больше не взревел. В дальнейшем с обучением он ко мне тоже не лез…

Я думаю, что это бабка и подстрекнула его. Она заботилась обо мне, а обучение понимала по-старинке – в социальной среде. Мы с Лузиным, как два дурака, оказались жертвами женского коварства… Бабка и сама пыталась меня чему-то учить периодически и говорила на довольно абстрактные темы, но потом делала вывод: «Ты ещё глупой». От меня быстро отстали и прочие родственники, вроде тёти Вали. Преимущество сироты свалилось на меня, как благодать. Я довольно рано осознал счастье быть предоставленным самому себе.

Для человека, обладающего способностью видеть будущее, бабка как-то странно распорядилась своей судьбой. Дед, которого она побеждала то и дело, экономя рубли, рано умер. А проигрывал он ей поневоле, вообще-то, слюнтяем не слыл, бежал из немецкого плена с группой товарищей. Немцы их поймали и сказали: «Расстреляем в следующий раз». В следующий раз он бежал удачно, но по ехидству судьбы оставил одну хорошо бегающую ногу потом в медсанбате, видимо, получил от судьбы, новое задание, сдав экзамен с ногами. С ним он тоже справился. Оказался лёгким на подъём и перевёз всю семью в город, поссорившись с председателем колхоза. Ссора у них возникла из-за моего шестнадцатилетнего отца. Председатель послал его грузить какие-то мешки по 80 килограмм. Дед сказал отцу: «Сиди дома!», – а с председателем у них состоялся примерно такой разговор:

– Пошли его учиться на шофёра!

– Пусть работает конюхом.

– Пусть твой сын работает конюхом.

Дед выхлопотал паспорта в районе и перевёз семью в город. Отец стал шофёром, даже женился на дочери шофёра, в то время это было чем-то вроде космонавта…

Как инвалид войны, дед имел льготы, на нашей улице жил точно такой же инвалид без ноги, его даже звали, как моего деда, и у него была сначала «инвалидка», потом «запорожец». То же самое касалось моего деда. Судьба бабки могла сложиться иначе, правда, мои родители, возможно, так и остались бы соседями, зато моя неграмотная бабка могла жить бы, как советский комильфо, и съездить в деревню на «Запорожце» «поздоровкаться» с председателем. Петька бы (мой отец) отвёз. Но сложилось так, как сложилось…

Это сначала моя мать искала другой садик и отдавала меня крестить в церковь. Потом возникла фронда, и такое небрежное отношение к бабке казалось мне естественным. Я не понимал, что она извлечена из среды обитания, что жизнь её «сокрушила». Этот дом был только мне родным, а её дом был там, где она – шестнадцатилетней – идёт по улице, а соседи из окошек выглядывают: «Вон Марфа, какая красивая, идёт».

В глубине души, где человек всегда один, бабка была обижена на мужскую половину рода: «Привезли меня сюда, а сами ушли на пески».

Иногда я задумывался, кем стану? Сначала не ломая голову, я хотел быть инженером, как дядя Толя. Мне даже не приходилось выбирать, какой из них: оба брата матери были дяди Толи и оба – инженеры. Кажется, баба Нюра этим гордилась, мать тоже ничего против инженеров не имела, как, впрочем, и против генералов. Однажды я сказал ей, что не хочу быть генералом, она возразила: «Ну, что ты! Генерал – это хорошо. Соседи скажут: сын Риммы – генерал!». Через какое-то время я захотел что-то собственное придумать вместо инженера и придумал стать писателем. Эти планы были на будущее, ни к чему прямо сейчас меня не обязывали: придумал я осенью, когда учился, а летом на солнышке во дворе, крутя колесо велосипеда, лежащего на боку, и представляя себя водителем автобуса, вдруг почувствовал озабоченность: «Мне уже десять лет, а ещё ничего не написано».

Я покинул солнечный двор. Карандаш и тетрадный листок украсили бабкину кухонную клеёнку. Ручки летом не нашлось… Карандаш выдавливал на листке шероховатости клеёнки. Я написал корявым подчерком, хуже, чем умел: «Жил-был мальчик». Его ноги сами пошли в сторону Пятого, в каждом шаге отзывались волшебные фантазии, на плечах сидела голова, полная приключений. Следующая фраза уже готова была написаться: «Он пошёл на Пятый», – но я задумался, как лучше выразить мысль: «Он пошёл на Пятый, или он пошёл в магазин». И так, и этак на письме получалось повествование о внешней стороне жизни, более унылой, чем на самом деле. Ещё следовало придумать мальчику имя. Это вообще поставило меня в тупик. Никакое имя, кроме моего собственного, мальчику не подходило. Мои фантазии сразу пустели. Какое-то время промучившись над вопросом, как записывать фантазии, у которых ни начала, ни конца, я отложил проблему. В кухне было тенисто. Я вернулся крутить колесо на солнечный двор, и писатель во мне уснул на много лет. Я ещё раз накачивал себя мыслями о нём, когда мне было пятнадцать лет, но устно, ничего не записывая. Мне хотелось научить «этих дураков» всё правильно понимать. В девятнадцать лет была ещё попытка… Она стала значимой, благодаря фразе: «Она надела очки…». Я записал эту незначительную фразу, как некую банальность, но потом оказалось, что это единственное, что я сам понимаю, не напрягая извилин и памяти, случайно я её дописал: «чтобы лучше меня видеть», – и опьянел. Я различал нижнюю строчку в таблице окулиста, когда мне показывали на две строчки выше, и сначала думал, что девушка просто так надела очки, для красоты. Но для этого у неё оказались основания! На кончике моей шариковой ручки было больше смысла, чем у меня самого.

Эти воспоминания уже не приводят к более фундаментальному выводу, чем тот, что был сделан относительно чувствительности к интонации. Моё восприятие начинает наполняться смыслом, и формируется общее со всеми сознание на её основе интонации. Со временем этот процесс выглядит только запутанней…

Посмотрим на моё сознание ещё раз. Мне два года. Я шагаю в гости с мамой и испытываю колебание: «плакать – не плакать». Тесное пальто не даёт дышать, шапка прокалывает голову. В отказе матери снять их с меня– категорическая интонация. Смысл интонации отражён моим недавно народившимся сознанием и адекватен действительности. Я помню, что решил не плакать. Мой анализирующий центр решил так. Из чего он исходит? Из интонации мамы или из себя самого?

Интонация – это внешнее. Сам центр восприятия, вроде бы, – внутреннее. Если я буду плакать, иголки шапки вопьются уже в мокрую голову, после этого вообще не сдвинутся с места, тесная одежда прилипнет к мокрому телу. Мне станет тяжелей двигаться и тяжелей дышать, к тому же вся сила уйдёт в плач, а надо идти, мать тянет меня за руку. Если я буду плакать, мне станет трудней двигать ногами. Я без слёз делаю шаг, потом следующий. «Не шевелить головой, чтобы шапка не прокалывала голову!». По возможности, не забывать об этом.

Мой воспринимающий цент отражает и интонацию маминого голоса, и собственные ощущения. Внешнее и внутреннее для него по какую-то одну сторону. Как такое может быть? Есть ли что-то ещё более внутреннее, чем внутренние ощущения? Да, это – мой опыт. Он – и внутреннее, и не внешнее. Предназначение опыта – опережающе отражать действительность. Мамина интонация позволяет мне это делать. Мой воспринимающий центр обо всех последствиях выбора плакать тоже осведомлён на собственном опыте. Ему известны реакции тела и вероятные мамины действия… Я делаю выбор не плакать, после этого чувствую себя Гадким Утёнком, но мой выбор – не делать себе хуже собственными слезами, собственными же руками.

Возможно, этот выбор не идеален, но мой опыт так заточен. Что его заточило – мой темперамент или воспитание? Внутренние ощущения и интонация маминого голоса наделены смыслом. Опыт вытягивает внешние и внутренние смыслы в определённость стратегии для себя. На фотографии, где «папа, мама и я», – я ещё не умею говорить, но уже умею отчаиваться. Это – собственная природа моего воспринимающего центра, но шагая с мамой, я уже не отчаиваюсь. Вернее, я не плачу, но чувствую себя Гадким Утёнком. Собственная природа центра начинает трансформироваться. Мой воспринимающий центр, чья природа отчаиваться, изменил её на какую-то другую.

Я даже смутно припоминаю, что там было, когда делали фотографию, где папа, мама и я, где природа моего воспринимающего центра существует ещё до Гадкого Утёнка… Мне кажется, что мы идём в больницу. Мама всегда говорит, что больно не будет. Так, что я ей не доверяю, но сегодня она добавила, что с нами идет папа. Он, действительно, не ходит с нами в больницу.

Всё же в очереди я сидел, как на иголках. Мы вошли. Под потолком – темно. Сбоку – яркий свет. Белые ширмы скрывают что-то. Кажется, что это – самая страшная больница! Я готов паниковать, но меня сбивает с толку, что на докторе с бородкой нет белого халата… Мы садимся на стулья. Ни папу, ни маму белая ширма за спиной не волнует, дядя с бородкой не просит снять с меня одежду… окружающее всё равно таит в себе что-то. За боковой ширмой ободранный стул, но ширма за спиной непроглядна. Дядя с бородкой вроде добр, ещё бы разрешил за ширму заглянуть… Кажется, моего раздевания не будет, но внимание привлекают к какому-то ящику. Я сначала его и не заметил. Дядя сказал, что оттуда вылетит птичка, добавил, что её надо ловить. Я не заинтересован. Мама тоже сказала, что надо ловить птичку. Мне не жалко, пусть бы птичка летала. Почему заботу о ней взвалили на меня? Нужно теперь быть внимательным и караулить птичку… Она кажется мне деревянной, как этот ящик. В моём воображении птичка выскочила из него, щебечет и порхает. У неё длинный, деревянный клювик, который быстро стучит о ящик. Сама птичка – тоже быстрая. Как её ловить? Я – неуклюжий, к тому же должен сидеть неподвижно. Я решил, что буду ловить её, спустя рукава, но тут у меня возникают опасения. Кожа рук голая, лицо ничем не защищено. Птичка сама может меня клюнуть, чего доброго, от неё ещё надо будет отбиваться… В режиме опережающего отражения действительности я тянусь к маминой груди за защитой. Этот момент запечатлела фотография: с ящика я не свожу глаза, как и велено…

Потом мы встаём и уходим. Птичку с острым клювиком не удалось увидеть. Я чувствую какое-то сомнение, что она вообще была…

Эти воспоминания, оказывается, хранились! Казалось, их никогда не было. Фотография среди других фотографий у бабы Марфы на стене удивляла меня с самого детства: «Неужели это я такой маленький и толсты между мамой и папой?». Больше было некому быть, но между этим снимком и мной бежала трещина беспамятства… Одна фотостудия в городе регулярно погружала меня в глубокие раздумья. Поворот в одну сторону погружал, а в другую – нет: я точно знал, что это не туда. А в нужную сторону среди ширм, стульев и игрушек для детей всегда в последнюю очередь я находил глазами деревянную камеру на треноге. Она казалась мне, почему-то, в три раза меньше, чем должна быть. В этой студии работал приятель. Он ничего не знал про такие большие камеры, говорил: «Всегда такие были». Никто не помнил и фотографа с бородкой.

Андрей Белый в романе «Петербург» выразил поиски души вполне понятно: «Сознание Николая Аполлоновича тщетно тщилось светить: оно не светило, как была ужасная темнота, так темнота и осталась… Стаи мыслей слетели от центра сознания, будто стаи оголтелых, бурей спугнутых птиц, но и центра сознания не было; мрачнейшая там прозияла дыра, перед которой стоял растерянный Николай Аполлонович, как перед мрачным колодцем…. стаи мыслей, как птицы, низверглись стремительно в ту пустую дыру; и теперь копошились там какие-то дряблые мыслишки. … Стаи мыслей вторично слетели от центра сознания; но центра сознания не было; перед глазами была подворотня, а в душе – пустая дыра; над пустою дырой задумался Николай Аполлонович».

По поводу центра сознания ничего не может сказать и восточная мудрость. По её мнению, чтобы отыскать «я», никакие мысли не подходят, они – результат деятельности «я». Ницше, в конце концов, разрубил Гордиев узел: «Нет никакого «я»!». Всё-таки Канту удалось рассмотреть в центре сознания стремление ко всё большему обобщению в кругу наших понятий. Таким путём разум достигает идеи Бога, своего последнего обобщения, после чего покидает почву опыта и перестаёт вырабатывать достоверные знания: «В пустоте его крылья не прокладывают никакого пути».

Нападки на Канта были по мелочам. В основном от тех, кто не читал его, а пользовался комментариями. Это особенно касается физиков, которые любят повторять, что пространство и время совсем не то, что думал о них Кант. Он, кстати, был физиком и сохранил для «коллег» эмпирическую реальность пространства и времени, а, как философ, использует их, как форму чувственности – трансцендентальную идеальность. По Канту, мы созерцаем с их помощью в себе явления: «Душа схватывает явления по законам пространства и времени». «Вещи в себе» существуют за пределами сознания и не познаваемы, являются в формах созерцания, и пространство и время – всеобщие формы таких созерцаний. По Канту, пространство – «не дискурсивное понятие, а чистое созерцание», время – «не дискурсивное понятие… а чистая форма чувственного созерцания». «Внутреннее чувство, посредством которого душа созерцает самое себя или своё внутреннее состояние, не даёт, правда, созерцания самой души как объекта, однако есть определённая форма, при которой единственно возможно созерцание её внутреннего состояния, всё, что принадлежит к внутренним определениям, представляется во временных отношениях. Вне нас мы не можем созерцать время, точно также как не можем созерцать внутри нас пространство».

Николай Аполлонович читал Канта, но забыл, что душу невозможно созерцать, иначе бы он оставил свои попытки увидеть центр сознания.

Внутреннее чувство вошло в пословицу: «крепок задним умом»; так что противоречие в восприятии, которое не является мгновенным, – а и ещё каким-то, – всеобще осознаётся. Схватывание непривычной информации возникает в картине внутреннего чувства с запозданием. Профессор Брюс Худ тоже зафиксировал формулирующееся в сознании с запозданием процессы организма, когда искал «я»: «Почему наше восприятие себя иллюзорно?.. Принимая решение, мы чувствуем, что некто, которого мы воспринимаем как себя, запустил механизм принятия этого решения. (Я возьму эту чашку кофе). Мы думаем, что приходит мысль, а за ней следует действие, но данные нейрофизиологических исследований показывают, что там может быть другая последовательность. Что-то в нашем теле хочет эту чашку, и двигательная система в мозгу приготовляется к движению. Примерно полсекунды спустя мы формируем эту сознательную мысль: «Я возьму кофе!» Очевидно, то, что мы называем самостоятельно принимаемым решением, является не тем, чем кажется. …Мы можем представить множество факторов как нити паутины. Наше представление о своей внутренней сущности находится в её центре, как иллюзорный контур. Мы можем видеть нечто, находящееся в центре паутины, но его форма определена тем, что присутствует вокруг». («Наука в фокусе», июль – август 2012). Профессор считает, что мы определяем пустоту, поставил перед собой ту же цель, что и Николай Аполлонович Аблеухов – увидеть «я».

Кант давно осветил эту проблематику: восприятие имеет два момента – схватывание и внутреннее чувство. Мелкие устойчивые моменты картины мира обобщаются до представления о себе, до понятия «я», но внутреннее чувство и тот «я», что мы с помощью данной работы ищем, не одно и то же. Внутреннее чувство не может быть «я», если отстаёт от реальности и само является частью восприятия, представлением о себе, которое изменяется: «Внутреннее чувство представляет познанию даже нас самих, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе. Мы внутренне подвергаемся воздействию и должны относиться пассивно к самим себе. Рассудок, как синтез воображения, производит на пассивный субъект, способностью которого он является, воздействие…». В дальнейшем пассивное отношение к себе ляжет в основу cogito Канта и явится для нас важным понятием. Кант старательно подчёркивает отличие схватывания от внутреннего чувства: «Психология отождествляет внутреннее чувство со способностью апперцепции, между тем, как мы старательно отличаем их».

Невозможность созерцания внутри себя пространства, а вне себя времени наводит на мысль, что наша душа имеет какую-то форму, ибо это определённое ограничение созерцания. Воображение не имеет, по крайней мере, какой-то части такого ограничения. Мы воображаем себе пустое пространство, хотя вокруг нас его нет, взгляд всё время натыкается на предметы. Во внутреннем чувстве созерцание пустого пространства, тем не менее, возможно, время тоже то идёт вспять, то опережает своё течение при воображении прошлого или будущего. Наше продуктивное воображение не считается с пространством и временем, как они есть, но пространство и время объективны, не отменимы и совпадают с репродуктивным воображением (схватыванием или апперцепцией).

Насколько я воображал Гадкого Утёнка, а насколько созерцал в себе? Покой, отчаяние, Гадкий Утёнок – эти состояния меняются, производят флуктуации, но само «состояние себя» – не воображение. Иначе придётся отказаться от верховной реальности, на которую всё время натыкаешься, в том числе, и внутри себя. Верховная реальность так просто не отменяется воображением, значит, и не подчиняется ему.

Кант разделил пространство на эмпирическое и трансцендентальное. Наш опыт принадлежит им обоим, они – подобие. Вроде бы, то и другое – пустота, но не равенство. В трансцендентальной пространстве нет материи, и трансцендентальное время тоже может течь в любую сторону: – из-за этого всё запутано. Более того, современные физики уже выдвигают теорию о происхождении космоса, по которой вначале возникают не пространство и время, а спутанность…

По мнению Гегеля, Кант некритично включил в логику идею категорий. Аристотель выдвинул список категорий эмпирическим путём, не доказывая всеобщности, полноты и обязательности, которые Кант сам определил, как критерии априорного знания, так что Гегель делает основательный упрёк… «Эти всеобъемлющие категории разума – тут есть над чем посмеяться честному человеку. Какая разница – восемь их или девять? «Всё это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть, состоящую в том, что он порабощён миром». (Камю).

Мы, действительно, логично мыслим, не думая о категориях разума. Ножки от стола мысленно никто не отделяет, чтобы «проанализировать» стол, для этого достаточно акта внимания. Никто не анализирует, и какое понятие шире: «дерево» или «береза», – это тоже очевидно. Такой анализ разум производит мгновенно, логика включается в работу автоматически вместе с вниманием. А само внимание направляется нашими целями. Вот только иногда они деформируют внимание до позитивных и негативных галлюцинаций; незаметно для сознания деформируется и логика.

Не смотря на это, смысл доводить логику до мыслящей стороны сознания был у Аристотеля: «То, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рога. Значит, у тебя есть рога». – Логика позволяет указать на ошибку в первой посылке. Ты имеешь то, что не потерял, при условии, что это вообще имел. Вообще же, этот софизм попахивает памятью о козлоногих людях: никакой и не софизм, а логическое высказывание, преследовавшее цель – не иметь рогов. Логика – инструмент внимания, который отчасти подчинен внутренним целям индивида. Можно беспокоиться о логике, зависимой от состояний индивида, которые захватывают власть над целями. Камю такое беспокойство выразил: «…о чём, по какому поводу я мог бы сказать: «Я это знаю!». О моём сердце – ведь я ощущаю его биение и утверждаю, что оно существует. Об этом мире – ведь я могу к нему прикоснуться и опять-таки полагать его существующим. На этом заканчивается вся моя наука, всё остальное мыслительные конструкции. Стоит мне попытаться уловить это «я», существование которого для меня несомненно, определить его и резюмировать, как оно ускользает подобно воде между пальцами». Логика помогает «определять и резюмировать» в эмпирическом пространстве и времени, принадлежа субъекту, который есть в трансцендентальном пространстве и времени. Этот субъект говорит: «Я это знаю», – и у логики есть убеждение в принадлежности своему субъекту, в его существовании, которое представляется ей истиной. Следовательно, всё, что субъект желает или думает, является логичным. Знание о том, кто говорит: «Я это знаю», – очень важно, потому что субъект начинает плыть и ускользать, как вода между пальцев.

«Я» пытались отыскать целые научные коллективы. Учёные разных областей знания собрались однажды вместе, чтобы создать структурную решётку и уловить, наконец, «я», но в результате их усилий «я» ушёл сквозь решётку, как вода сквозь сито. Так, что Камю был не последний, у кого «я» прошёл, как вода сквозь пальцы.

В связи с актуальностью проблемы интересно взглянуть на ответ марксистского учения на этот вызов, стоящий с начала философии.

Маркс не писал философских трудов, только составил тезисы к одной работе. Они так и называются: «Тезисы о Фейербахе». Последний тезис стал знаменит: «Философы различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Это мысль Бэкона: «практика – критерий истины», – а собственная мысль Маркса, судя по тезисам, сводилась к тому, что человек – продукт общественных отношений.

Что человек не пляжно-уличная личность, – такое заявление по сути ничем не отличается от заявления Ницше: «Нет никакого я». Оно никуда не ведёт, скорее, констатирует отсутствие проблемы, в то же время отрицает активную природу «я». Кто же тогда с ужасом спрашивает: «Отношения есть, а меня – нет?!».

Ещё Маркс «поставил диалектику Гегеля с головы на ноги», – и в результате диалектической метаморфозы из продукта общественных отношений или нет никакого «я» получилось: «Кто был ничем, тот станет всем». Такую маску можно носить даже с удовольствием. Но, на самом деле, «продукт общественных отношений – объект манипуляций, итог развития философии, которая зашла в тупик… По Марксу, сознание определяется бытием, и сознание пролетариев должно определяться их бытием… Скорее, оно определяется бытием буржуев. Мы – завистливые субъекты. Это наше последнее определение?

Ленин тоже хотел написать работу по философии и написал четыре странички: «Камень, упавший на землю, оставляет на ней след. Отражение – общее свойство материи. Наше сознание отражает мир, как земля отражает камень». Кажется, после этого у него мысль встала колом. У меня, по крайней мере, она останавливается или идёт в противоположную сторону. Земля, конечно, отразит камень, но не раньше, чем он на неё упадёт. Определение сознания – опережающее отражение действительности – и никаких средств у материализма нет, чтобы объяснить сознание. Поэтому ключевой фразой всех советских компендиумов стало: «марксизм-ленинизм впитал все достижения предшествующей философской мысли».

Маски общественных отношений олицетворяют общественные отношения. Они кодифицированы, приспособлены для коллективного опознания. Логик А. Зиновьев по поводу них пишет следующее: «Не из вежливости и не от мании величия тот занудный профессор говорил «мы», когда мог вполне спокойно и безнаказанно употребить «я». Тут действовал социальный инстинкт, ибо у нас нет никаких «я», а есть только «мы». Что такое мы? Мы – это ты, я, он. Мы – это не ты, не я, не он. И ни в коем случае не Магомет, не Христос, не Наполеон. Это – некий Иванов, некий Петров, некий Сидоров. Мы – это одержимые единым порывом, движимые чувством законной гордости. Мы – это исходная категория нашей идеологии».

Мы не будем изучать маски. Нас интересует «я», который их выбирает…

Меня лично загипнотизировал апломб Ницше: «Я» – фикция!». Я с ним хотел согласиться, даже стал приводить себя в пример, и поначалу всё шло хорошо. Но одно воспоминание спутало мне карты.

Мне примерно три года. Я брожу по пустому огороду бабы Нюры, за низеньким частоколом заметил кур и захотел их потрогать. Вообще-то, мне запрещено трогать кур, но запрет касается бабы Марфиных кур, а сейчас речь идёт о бабы Нюриных. В огород я попал через забор, поставил ноги на перекладину и перелез, даже сам удивился, что легко получилось. Частокол в три раза ниже, но перелезть гораздо трудней. Колья цепляются за штаны, не перекидываются ноги… я стал неуклюжим, но, наконец, перелез. Куры не проявляют ко мне интереса, роют землю ногами, время от времени что-то клюют… Я выбрал одну из них, чтобы погладить, но пока наклонялся и руку протягивал, она унеслась. Другая курица тоже унеслась в последний момент. Я хотел задуматься над их одинаковым поведением и изменить как-то своё, но напал охотничий азарт. Чего думать – надо было ловить!.. Неожиданно куриные лапы сами вцепились мне в плечи. Я получил тупой удар клювом по голове… Их последовало уже несколько. Никак не могу сбросить эти лапы с плеч, наконец, я заревел. Баба Нюра выросла, как из-под земли. Она избавила меня немедленно от напасти, которой оказался петух. Я возвращён домой, утешен, меня даже не ругали за кур…

На следующий день я счёл за благо пойти к бабе Нюре в гости уже через калитку. Она сама открыла и пригласила проходить в дом. Никогда таких церемоний не было. Но я не стал подниматься на крыльцо, сразу двинул в ограду. Меня интересовала стычка с петухом. Шансы у меня были хорошие. Он меньше в два раза, и я не собирался подставлять ему спину…

Баба Нюра следовала за мной. Это было тоже хорошо…

Сразу заметить петуха за частоколом не удалось, среди кур его не было. Я подумал, что он опять за спиной, резко обернулся назад… к бабе Нюре:

– Где петух!

Баба Нюра открыто удивилась: – Мы ещё вчера его съели! Отрубили голову и сварили суп. – Тут я почувствовал стыд перед петухом. Больше стыда ни перед кем не было. Мой поступок совпал с запретом мне что-то делать, но это вызывало отдельную досаду. Откуда в моей душе взялся стыд перед петухом? Теперь я стою перед этим стыдом, как перед загадкой.

«Наши инстинкты, в том числе и моральный инстинкт, заботятся о пользе», – говорит Ницше. В данном случае речь не идёт о моей пользе. Речь вообще не идёт о чьей-то пользе. Мой стыд бесполезен петуху, бесполезен мне и бабе Нюре. Она хотела утешения для меня: врага больше нет.

Я проявил с ней скрытность, но посетовал на смерть петуха бабе Марфе. Она встала на сторону бабы Нюры: «Он мог тебе глаз выклюнуть». Я об этом как-то не подумал. Всё равно стыд перед петухом, с которым я столкнулся, предельно непонятен. Врождённая совесть – это сюрприз!